El primer entierro de Don Bosco.

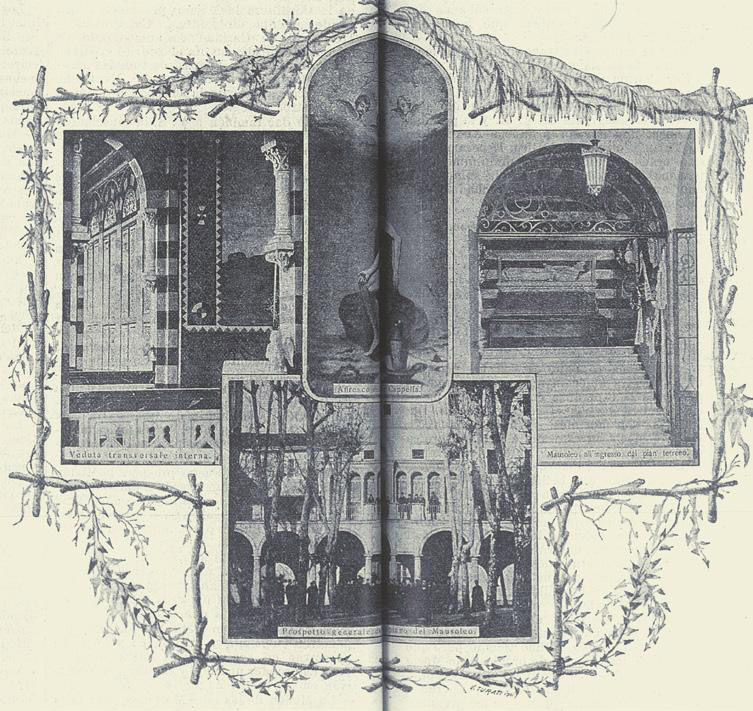

En el Boletín Salesiano de julio de 1889 aparece publicada la noticia de la solemne bendición de la capilla construida sobre la tumba de Don Bosco en Valsálice. Además, este boletín tiene una imagen central a doble página para ilustrar este acontecimiento.

Las autoridades italianas no permitieron que Don Bosco fuera sepultado en su iglesia de María Auxiliadora en Valdocco, pues no tenía el permiso necesario. El entierro fue en Valsálice, un seminario salesiano a las afueras de Turín. Según las Memorias Biográficas, el entierro en Valsálice fue previsto por Don Bosco después de una reunión del Capítulo Superior el 13 de septiembre de 1887.

Las vísperas del traslado.

¡El 9 de junio de 1929 fue una jornada histórica para Turín!

Muy de mañana comenzó una verdadera invasión de la ciudad. Riadas de gente llenaban todos los caminos. Singularmente las líneas de ferrocarril. Por las carreteras corrían sin parar autobuses, automóviles, motocicletas.

Mientras tanto, Valsálice se disponía a dar el último adiós a los santos despojos que con tanto honor y amor había guardado durante cuarenta y un años. Desde el salón, donde los habían dejado revestidos con los ornamentos sagrados y cercados de flores, la noche del 8 de junio fueron llevados a la iglesia del colegio, en la que no estuvieron solos ni un momento. Don Felipe Rinaldi pronunció unas palabras evocadoras delante de la urna, recordando las lágrimas que habían acompañado su salida del santuario de María Auxiliadora el año 1888 y presagiando el júbilo con que se la habría recibido después el día de su feliz retorno. Los Salesianos de la casa la velaron durante toda la noche. Por la mañana don Felipe Rinaldi celebró la misa del Beato, a la que asistieron los superiores, los clérigos estudiantes y los jóvenes alumnos del preuniversitario, entre un nutrido grupo de exalumnos.

Hacia el mediodía se cerró el colegio a los forasteros y se llenó de alumnos de los colegios salesianos situados fuera de Turín. El de Sampierdarena estaba al completo, desde el director hasta el portero. Entraban festivamente en formación, guiados por sus profesores, con banderas y músicas.

Las calles de la ciudad hormigueaban de gente una hora después del mediodía. Las secciones de los dieciocho grupos que debían participar en el cortejo se dirigían a sus puntos de concentración; el resto de la multitud corría de un lado a otro en busca de posiciones desde las que se pudiese ver lo mejor posible el desfile. A las dos y media estaban preparadas todas las concentraciones. Se acercaba el momento de empezar una de las más imponentes manifestaciones religiosas, que ciertamente jamás se habían visto en Turín, y quizás muy rara vez en otros lugares.

El cortejo, en movimiento.

Los balcones de la Plaza Vittorio estaban adornados con tapices y festones, todos abarrotados de gente, que asistía con curiosidad al espectáculo de la ordenación. Al espacio abierto de la plaza llegaban continuamente largas y numerosas columnas por las calles laterales. Apenas desembocaban en la plaza se dirigían rápida y directamente a ocupar los puestos asignados en la formación de los primeros ocho grupos, que debían abrir el cortejo. En aquel hormiguero reinaba el entusiasmo, pero no se advertía ninguna confusión, ningún enredo. En los soportales, detrás de los cordones de carabineros, agentes de policía, soldados y guardias municipales, se apiñaba la multitud que acudía a ambos lados para contemplar el paso de la bendita urna. Mirando desde la plaza a todo lo largo de la amplia Vía Po, flanqueada por sus grandiosos pórticos y magníficos edificios, no se veían más que colgaduras multicolores en ventanas y balcones, y a uno y otro lado un apretado público llenando los pórticos y a duras penas contenido en las aceras. Pero no parecía que el servicio de orden tuviera que afanarse para mantener libre la avenida en su mayor parte; la animación general no impedía la disciplina. Contribuía a ello la tradicional costumbre del pueblo piamontés y quizá también el carácter religioso de la ceremonia.

Al sonar la hora, dio don Pedro Ricaldone la señal de partida al primer grupo y tras él, se fueron colocando en columna los otros siete: el cortejo se encontró formado casi automáticamente. Pasaban de cincuenta mil los componentes. Precedía un grupo de guardias municipales en bicicleta, seguido inmediatamente por un graciosísimo conjunto de pajecillos con uniforme en rosa-azul celeste y en blanco-rosa, con pequeños estandartes y grandes lirios: eran niñas de los oratorios festivos de las Hijas de María Auxiliadora. La cabeza del cortejo entró por la Vía Po, dando principio a un hiperbólico desfile que duraría más de tres horas.

Las bandas de música, aunque eran numerosas, no se confundían unas con otras, pues estaban separadas por pelotones de varios millares. «Don Bosco ritorna» resonaba en cien tonalidades distintas, de acuerdo con la edad y el pecho de los cantantes, que pasaban divididos en sus diferentes grupos. Despertaron gran curiosidad las representaciones de toda Italia y de todas las naciones. Había muchachas simbolizando las regiones italianas; había jovencitas que llevaban estandartes con los escudos de las distintas naciones, donde existen casas salesianas; había centenares de muchachos que llevaban una faja en bandolera con los nombres de las localidades, donde los Salesianos tienen colegios u oratorios festivos. En suma, se sucedían sin cesar detalles muy distintos bajo las miradas atentas de la multitud espectadora.

Allí estaban a las dos, en la capilla del Colegio, doce Obispos Salesianos y los Superiores del Capítulo, los cuales, una vez levantada la urna de cristal y entregada a los sacerdotes de la casa que debían llevarla, la acompañaron procesionalmente con capa pluvial y mitra, hasta la terraza, ante el mausoleo que guardó los restos cuarenta años. Cuando la urna apareció, los alumnos y exalumnos que llenaban las terrazas gritaban «Viva Don Bosco» y resonaba su eco por todo el valle. Cuando cesaron las voces, se colocó la urna, en medio de un silencio de reverencia y expectación, dentro de un cofre o caja de madera dorada, en la que sería custodiada y puesta a la veneración de los fieles en la Basílica de María Auxiliadora. Colocada la tapa sobre el cofre, se subió la urna a un vehículo preparado de intento

La bajada desde Valsálice fue verdaderamente triunfal. Delante de la urna iban los mitrados salesianos con la majestuosidad de sus ornamentos; cerraba la fila el Eminentísimo Hlond, envuelto en la grandiosidad de la Púrpura sagrada. Iba tras él el Rector Mayor don Felipe Rinaldi con el Capítulo Superior, el conde Rebaudengo y el abogado Masera, presidentes internacionales de los Cooperadores y de los exalumnos. Una gran cantidad de pajecitos prestaba al grandioso cuadro una nota de gracia y de color.

Empujaban la urna los presidentes de las Asociaciones de Profesores Don Bosco, organizadas en las principales ciudades italianas, y las Asociaciones de Exalumnos; la escoltaban treinta carabineros con uniforme de gala. Inmediatamente detrás de la urna, se apreciaba la querida figura del cardenal Gamba, cercado de prelados, canónigos y párrocos y seguido de un ilustre conjunto de Caballeros del Santo Sepulcro, dignatarios de las Sagradas Ordenes Militares de Jerusalén, de Malta y de los Caballeros de la Orden de San Silvestre. Entre esta cantidad de personas iban los últimos descendientes del Beato; y por fin los Inspectores Salesianos de todo el mundo.

A uno y otro lado del camino se encontraba el gentío agolpado en las barandillas de las quintas, en las puertas y ventanas de las casas de campo y en las la de la colina; más abajo, donde se ensanchaba el camino, había dos hileras apretadísimas de pueblo que llenaban los dos lados. El suelo estaba cubierto de flores y llovían flores de lo alto. Las bandas de música entonaban y repetían el «Don Bosco ritorna», que alegremente cantaban miles de gargantas. Al pasar la urna, las gentes, contenidas por los soldados, carabineros y guardias municipales, gritaban entusiasmadas: «¡Viva Don Bosco!».

A medida que la urna avanzaba sonaban estruendosos aplausos y se oían ensordecedores vítores. Las mamás elevaban en sus brazos a los niños. Hacia las seis se asomaba la urna a la Plaza Castello, la grande e histórica Plaza, donde se concentra el pueblo turinés en los momentos más solemnes y queridos de su alma. El público se agolpaba tras los cordones militares. Banderas multicolores adornaban los balcones y ventanas de los edificios. Encima de los tejados se veían racimos humanos apretados en palcos improvisados. Por todas partes resonaban coros de voces de hombres y de mujeres y marchas musicales, que se oían desde lejos, formando una confusión difícil de distinguir, que llenaba los aires y exaltaba los espíritus. Detrás del cardenal Gamba se colocaron y encaminaron los representantes del mundo oficial civil, político, militar y académico. Precedía el estandarte de la ciudad de Turín, con su escolta de honor.

La urna pasó ante el Palacio de Gobierno, atravesó el espacio del Palacio Real y prosiguió hasta la Plaza de la Catedral. Desde la escalinata de la Basílica descendieron para recibirla y formar el cortejo con los otros dos Príncipes de la Iglesia los cuatro cardenales: Maf de Pisa, Ascalesi de Nápoles, Nasalli-Rocca de Bolonia y Vidal y Barraquer de Tarragona, seguidos por unos sesenta Arzobispos y Obispos muchos abades, canónigos y párrocos y una infinidad de sacerdotes seculares y regulares. Los palcos levantados frente a la iglesia rebosaban de público que no cesaba de aclamar. La urna se puso de nuevo en movimiento con su selecto acompañamiento.

En tanto el zumbido metálico de los aeroplanos que volaban sobre el cortejo, se confundía con el inmenso y ensordecedor fragor del himno frenéticamente cantado y tocado por todas partes sin solución de continuidad en la Plaza de la Catedral, por la Vía XX de Septiembre y a lo largo de la Avenida Regina Margherita. ¡Qué espectáculo ofrecía esta Avenida! Reinaba en ella un ambiente totalmente popular.

Cuando llegó el clero, aumentó la intensidad de los aplausos. Y, al aparecer la urna dorada, un nuevo estremecimiento invadió a la multitud y se propagó rápidamente de uno a otro extremo provocando gritos y aplausos de entusiasmo. El estribillo del himno llenaba la Avenida, las casas y la plaza, como expresión festiva y sintética del sentimiento común. Eran oleadas de fervor místico, que se elevaban cada vez más altas y fragorosas a cada breve descanso de la urna.

En María Auxiliadora.

Ni siquiera la Basílica de San Pedro hubiera sido suficiente para la ocasión; la iglesia de María Auxiliadora, por su parte, era una cáscara de nuez aquella tarde. Pero hay que decir que, a la hora más solemne del día, había penetrado una espiritualidad tan intensa en las multitudes orantes en la plaza, y a lo largo de la Avenida, que todas las cercanías del templo parecían formar una sola iglesia, como si la nave de María Auxiliadora se hubiese agigantado prodigiosamente para acoger a tantos millares de fieles.

Mientras la urna se movía lentamente desde lo alto de la plaza hacia el santuario, éste se iba poblando con las personas más calificadas que saliéndose sucesivamente del cortejo, ocupaban los puestos preparados. En el centro del presbiterio se levantaba un palco cubierto de damasco rojo, que esperaba la urna de Don Bosco.

Y he aquí que apareció la urna en medio de la puerta principal. Cesó en un instante la salva de aplausos del exterior y no se oía nada más que el alegre repicar de las campanas. Saludada por el clangor de las trompetas, el alborozo del órgano, el estruendo de los aplausos y los vivas, la urna se movía meciéndose como una nave en medio de un mar de cabezas. La llevaban a hombros robustos exalumnos. Todos se inclinaban a su paso y fijaban después los ojos en la cara del Beato, cuyo perfil aparecía limpio a través de los cristales. Seguía adelante por el centro de la nave, llegó a la balaustrada, subió al presbiterio y fue colocada sobre el trono allí preparado. La iglesia estaba inundada de luz. Una fantasmagoría de llamas arrojaba reflejos encendidos sobre los paramentos de damasco y terciopelo. Dos poderosos reflectores, encubiertos por la balaustrada, lanzaban haces de luz sobre el rostro del Beato que parecía constelado por gemas luminosas. Mientras tanto la orquesta y un coro polifónico entonaban el himno litúrgico de los Confesores, Iste Confessor, compuesto por don Juan Pagella. El Cardenal arzobispo se acercó al altar, donde se hizo la exposición del Santísimo. Se cantó el Tantum ergo y, mientras él impartía la bendición eucarística, el cardenal Vidal y Barraquer y el cardenal Hlond, desde el altar levantado en la Plaza, el uno, y desde el levantado en el Rond, el otro, cumplían el mismo rito sobre la incontable multitud que, hasta donde alcanzaba la vista, estaba postrada en tierra por todas partes.

Cuando terminó la ceremonia ya era de noche. Doce mil lamparitas eléctricas, distribuidas en quinientos circuitos y divididas en cuatro sectores, iluminaban fantásticamente la cúpula y la fachada. La estatua de la Virgen dominaba todo, sobre una gloria de cruces y estrellas de distintos colores. La iluminación llegaba más allá de la plaza hasta la avenida Reina Margherita. El monumento a Don Bosco, iluminado por proyectores escondidos en el jardincillo que lo rodea, brillaba como vestido de sol. Por doquiera se oían los ecos del himno al Beato. La animación se prolongó hasta muy tarde.

Llamaban la atención las luces encendidas por la ciudad. Desde el Palacio Real hasta las más humildes ventanas de los barrios populares resplandecían luces y lucecitas que parecían dar el último saludo a los peregrinos, que corrían en todas direcciones por las calles en busca de un lugar de reposo.

Descubre más desde Parroquia El Espíritu Santo

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.